はじめに:アニメーション動画の魅力と活用シーン

ビジネス・教育・SNSなどで広がるアニメーション活用

最近では、アニメーション動画を目にしない日はないほど、さまざまな場所で使われるようになりました。

企業のサービス紹介や製品の説明動画、採用サイトのイメージムービー、学校の授業やSNSのショート動画まで、その活躍の場はどんどん広がっています。

アニメーションの魅力は、どんなテーマでもわかりやすく、印象的に伝えられるところにあります。

たとえば難しい仕組みや抽象的なアイデアでも、動きや色、音を組み合わせることで、見る人が自然と理解できるようになります。

文字やスライドでは伝わりづらい内容を、短い時間で印象的に伝えられるため、企業のブランディングや商品の紹介に欠かせない手法となっています。

また、SNSとの相性も抜群です。数秒のアニメーションでも世界観をつくれるため、スクロールの中で目を引き、伝えたいメッセージをしっかり届けることができます。

静止画や実写との違い

静止画や実写にはリアリティという強みがありますが、表現の自由度という点ではアニメーションに軍配が上がります。

キャラクターやアイコン、図形などを自由に動かせるため、現実には撮れないシーンや、想像の中の世界観を表現することができます。

たとえば、目に見えないデータの流れを線で表したり、商品の内部構造を透けて見せたりと、実写では難しい表現も簡単です。

撮影環境や出演者に左右されないので、制作の自由度が高く、修正も柔軟に行えます。

何より、アニメーションには「感情をコントロールできる」という特徴があります。

音楽や動き、色づかいを工夫することで、見る人の心を動かすストーリーをつくることができます。

そのため、企業が伝えたいメッセージをより魅力的に届けたいとき、アニメーションは非常に効果的な手段となります。

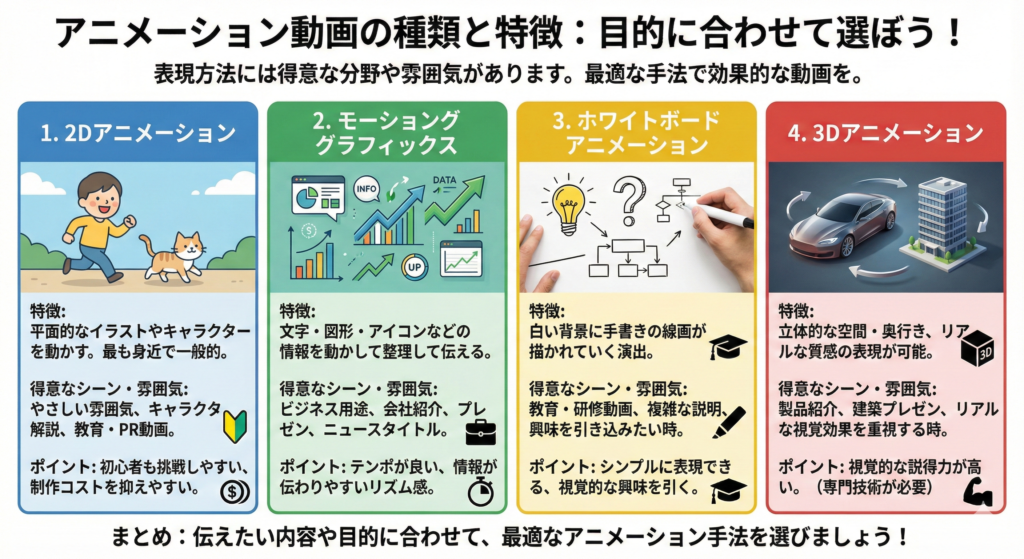

アニメーション動画の種類と特徴

アニメーション動画と一口に言っても、表現の方法にはいくつかの種類があります。

それぞれに得意な分野や雰囲気があり、目的に合わせて選ぶことで、より効果的な動画を作ることができます。

ここでは代表的な4つのタイプを紹介します。

2Dアニメーション

もっとも身近で、多くの動画に使われているのが2Dアニメーションです。

平面的なキャラクターやイラストを動かしてストーリーを展開する手法で、テレビアニメやYouTube動画、企業のPR映像などでも広く使われています。

動きはシンプルでも、色づかいやテンポ、構図の工夫で十分に印象的な作品を作ることができます。

キャラクターを使った解説動画や、やさしい雰囲気を出したい場合に向いています。

制作コストを抑えやすく、初心者が最初に挑戦するアニメーションとしても人気です。

モーショングラフィックス

モーショングラフィックスは、文字や図形、アイコンなどのグラフィック要素を動かして情報を伝える手法です。

ニュース番組のタイトル映像や、企業のサービス紹介動画などでよく使われています。

キャラクターを登場させるのではなく、「情報を整理して伝える」ことに特化しているのが特徴です。

テンポよく動くデザインや音楽との連動によって、見ていて飽きないリズムを作ることができます。

会社紹介やプレゼン動画など、ビジネス用途に特に向いています。

ホワイトボードアニメーション

ホワイトボードアニメーションは、白い背景の上に線画が描かれていくような表現が特徴です。

まるで手書きのイラストがその場で浮かび上がるような演出で、見ている人の興味を自然と引き込みます。

説明が中心の内容でも、ストーリー仕立てにすることで印象に残りやすく、教育分野や研修動画などで多く使われています。

特別な素材や複雑な動きを使わなくても、伝えたいことをシンプルに表現できるのが魅力です。

3Dアニメーション

立体的な空間や奥行きを表現できるのが、3Dアニメーションです。

映画やゲームだけでなく、最近では製品紹介や建築のプレゼン動画など、ビジネスの場でも活用が進んでいます。

リアルな質感やカメラワークを使うことで、視覚的な説得力が格段に高まります。

制作には専門的なソフトや技術が必要ですが、その分、完成度の高い映像を作ることができます。

商品をリアルに見せたい場合や、空間演出を重視したいときに適しています。

どの種類のアニメーションにも、それぞれの良さがあります。

伝えたい内容や目的に合わせて最適な手法を選ぶことが、動画づくりの第一歩になります。

アニメーションの基本構造と「動きの原則」

アニメーションは「静止した絵を動かして見せる」技術ですが、ただ動かすだけでは自然に見えません。

生き生きとした動きを表現するためには、映像の中に重さやタイミングといった要素を取り入れることが大切です。

この考え方の基礎となっているのが、「アニメーションの12の基本原則」です。

アニメーション12の基本原則とは?

この原則は、ディズニーのアニメーターが提唱したもので、どんな映像表現にも応用できるといわれています。

代表的なものをいくつか紹介します。

まず大切なのが「SQUASH & STRETCH(つぶしと伸ばし)」です。

ボールが落ちて跳ねるとき、形が少しつぶれたり伸びたりすることで、柔らかさや重みが伝わります。

わずかな変化でも、動きに命が宿るのです。

次に「ANTICIPATION(予備動作)」。

人がジャンプする前に一度しゃがむように、動きの前には必ず準備があります。

この一瞬を描くことで、視聴者が次の動きを自然に理解できるようになります。

また、「FOLLOW THROUGH(追随動作)」や「OVERLAPPING ACTION(重なり動作)」も重要です。

髪の毛や服のすそがメインの動きより少し遅れて動くことで、現実に近い滑らかさが生まれます。

その他にも、「タイミング(Timing)」「アーク(曲線の動き)」「ステージング(見せ方)」など、映像全体の印象を左右する要素が含まれています。

これらの原則は難しい理論ではなく、「実際に動いて見えるものを観察する」ことから学べる感覚に近いものです。

自然な動きを作るためのポイント

初心者がアニメーションを作るときに意識したいのは、速さと緩急です。

すべての動きを同じスピードで動かすと、映像が機械的に見えてしまいます。

動き出しをゆっくり、止まる直前を少し丁寧に描くだけで、ぐっと自然に見せることができます。

また、動かす量を最小限にするのもコツです。

キャラクター全体を動かさなくても、目や口、体の一部を動かすだけで感情が伝わることがあります。

動かさない勇気も、アニメーションを美しく見せる大切なポイントです。

最後にもうひとつ。

動きを作るときは、常に「何を伝えたいか」を意識しましょう。

アニメーションは動きそのものを見せるためのものではなく、メッセージを伝える手段です。

動きの原則を理解することで、表現に説得力と深みが生まれます。

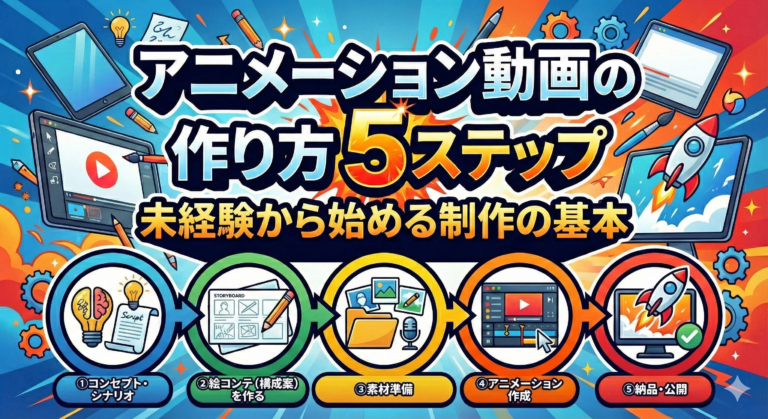

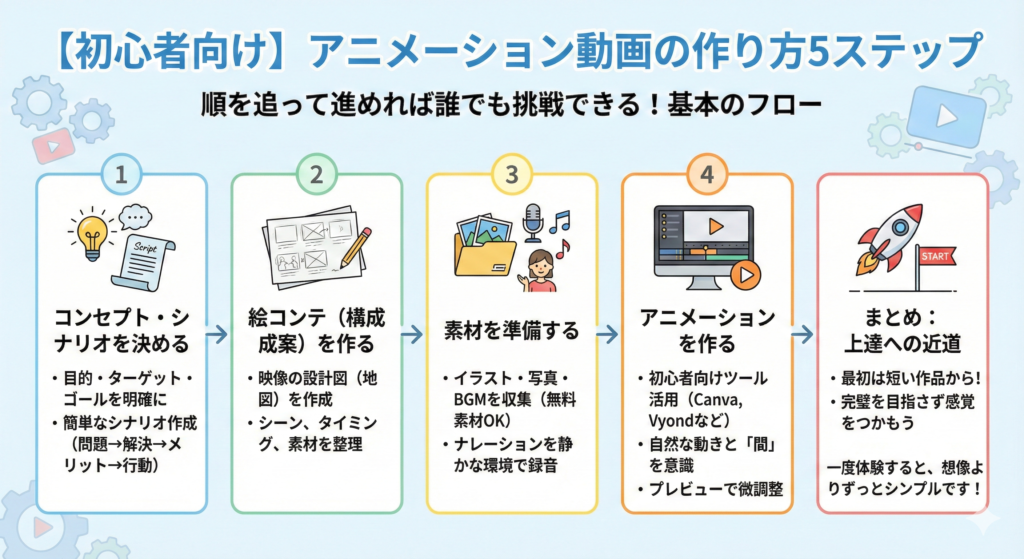

【初心者向け】アニメーション動画の作り方5ステップ

アニメーション動画づくりは、一見むずかしそうに感じるかもしれませんが、実は順を追って進めれば誰でも挑戦できます。

ここでは、初めての方でも迷わず取り組めるよう、基本の5ステップを紹介します。

コンセプト・シナリオを決める

最初に決めておきたいのは、「何を伝える動画にしたいのか」という方向性です。

商品の紹介なのか、採用動画なのか、あるいはSNS向けの短いクリップなのか。目的によって見せ方もトーンも変わってきます。

ターゲット(誰に見てもらいたいか)と、ゴール(見た人にどう感じてほしいか)を明確にすると、全体の構成がぶれにくくなります。

それをもとに、簡単なシナリオを書いてみましょう。

ストーリーが長くなくても大丈夫です。

「問題 → 解決 → メリット → 行動を促す」といった流れにまとめると、自然で分かりやすい構成になります。

絵コンテ(構成案)を作る

シナリオができたら、次は絵コンテづくりです。

絵コンテとは、場面ごとのイメージを簡単なイラストやメモで描いた設計図のようなもの。

アニメーションを作るうえでの地図のような役割を果たします。

難しく考えず、紙にざっくりとコマを並べるだけでも十分です。

どんなシーンで何を見せるか、どんなタイミングで文字やナレーションを入れるかを整理しておくと、後の工程がぐっとスムーズになります。

完成後の映像をイメージしながら考えると、自然と動きの流れも見えてきます。

素材(イラスト・写真・ナレーション)を準備する

アニメーションに使う素材を集める工程です。

キャラクターや背景などのイラスト、説明に使う写真、ナレーションやBGMなどを用意します。

自分で描くのが難しい場合は、無料素材サイトやテンプレートを活用してもOKです。

音声を入れる場合は、できるだけ静かな環境で録音しましょう。

ナレーションがあると映像全体のテンポが取りやすくなり、見る人の理解も深まります。

BGMは雰囲気を大きく左右する要素なので、動画の目的に合ったものを選ぶのがポイントです。

アニメーションを作る(ツール操作)

素材がそろったら、いよいよアニメーション制作です。

初心者向けのツールを使えば、難しい操作を覚えなくても簡単に動きをつけることができます。

有名なソフトでは After Effects、Vyond、Canva などがあります。

ドラッグ&ドロップで動きをつけられるサービスも多く、直感的に操作できるのが魅力です。

最初は細かい演出にこだわりすぎず、「動きの流れが自然か」「伝えたい内容が見やすいか」を意識しましょう。

動きをつけすぎるよりも、間を大切にしたほうが落ち着いた印象になります。

完成したらプレビューで何度か確認し、テンポや音のバランスを微調整していきます。

アニメーション制作の流れは、一度体験してみると想像よりずっとシンプルです。

最初から完璧を目指すより、短い作品を作って感覚をつかむことが上達への近道です。

アニメーション制作に必要なツールとソフト比較

アニメーションを作るには、専用のツールを使うのが一般的です。

といっても、いまはプロ用から初心者向けまで幅広くあり、「どれを選べばいいの?」と迷う人も多いでしょう。

ここでは代表的なソフトをまとめ、特徴や使いやすさを比較してみます。

| ツール名 | 特徴 | 難易度 | 費用 | 向いている人 |

| After Effects | 映像制作の定番。細かな演出やプロ級の表現が可能。 | ★★★★★ | 月額制(Adobe製品) | 本格的に映像を学びたい人 |

| Vyond | キャラクターを動かすテンプレートが豊富。操作が簡単。 | ★★☆☆☆ | 月額制 | ビジネス動画やプレゼン向け |

| Canva | ブラウザ上で簡単に編集可能。短いSNS動画に最適。 | ★☆☆☆☆ | 無料〜有料プランあり | 初心者・SNS運用者 |

| Blender | 無料で使える3Dアニメーション制作ソフト。高機能。 | ★★★★★ | 無料 | 立体的な映像を作りたい人 |

| Toonly / Doodly | ホワイトボードやアニメ風の動画を簡単に作成。 | ★★☆☆☆ | 買い切り型 | 教育・説明用動画に最適 |

After Effects(アフターエフェクツ)

映像業界でもっとも多く使われているプロ向けのアニメーションソフトです。

テレビCMやMVなどの制作現場でも定番で、細かな動きやエフェクトを自由にコントロールできます。

一方で、操作はやや複雑で、慣れるまでに時間がかかるのが難点です。

本格的にアニメーション制作を学びたい方や、映像の仕事を目指す方には最適な選択です。

Vyond(ビヨンド)

Vyondはブラウザ上で使えるサービスで、キャラクターや背景、動きのテンプレートが豊富に用意されています。

ドラッグ&ドロップで簡単に動きをつけられるため、アニメーション初心者でも扱いやすいのが魅力です。

特に、企業のサービス紹介動画や採用動画、教育コンテンツなど「説明に向いた映像」を作りたいときに便利です。

Canva(キャンバ)

Canvaはデザインツールとして有名ですが、最近はアニメーション機能も充実しています。

テキストやアイコン、イラストに動きをつけて、短い動画を作成することが可能です。

テンプレートも豊富で、SNS投稿や簡単なPR動画など、ライトな用途にぴったりです。

直感的に操作できるので、初めて動画を作る人でもすぐに慣れます。

Blender(ブレンダー)

Blenderは無料で使える3Dアニメーションソフトとして世界中で支持されています。

オープンソースながら機能は非常に豊富で、立体的なキャラクターや空間の演出が可能です。

やや操作は難しいものの、3Dの表現に興味がある方には最強の選択肢です。

モデリングからレンダリングまで一貫して行えるため、クリエイティブな映像を作りたい人に向いています。

Toonly / Doodly(トゥーンリー / ドゥードリー)

Toonlyはアニメ調、Doodlyはホワイトボード調のアニメーションを簡単に作成できるツールです。

どちらも操作がシンプルで、話の流れに合わせてキャラクターを動かしたり、テキストを出したりできます。

教育・研修・プレゼンなど、説明中心の動画制作に特に向いています。

買い切り型なので、継続費用を抑えたい人にもおすすめです。

それぞれのツールには得意分野があります。

本格的に技術を磨きたいならAfter EffectsやBlender、まずは気軽に試したいならVyondやCanvaから始めてみると良いでしょう。

目的と使いやすさのバランスを見ながら、自分に合ったツールを選ぶのがポイントです。

パソコンとスマホ、それぞれの作り方の違い

アニメーション動画は、必ずしも高性能なパソコンがなくても作れます。

最近はスマホアプリでも手軽に編集できるようになり、思いついたアイデアをすぐ形にできる環境が整っています。

ただし、どちらで作るかによって「自由度」や「仕上がり」に違いがあるのも事実です。

ここでは、スマホとパソコン、それぞれの特徴を見ていきましょう。

スマホアプリでもできる?

スマホアプリでも、短いアニメーション動画なら十分に作成できます。

たとえば Canva や CapCut、Vyond Go などを使えば、テンプレートに文字や画像を入れるだけで完成します。

操作は直感的で、パソコンよりも気軽に試せるのが魅力です。

スマホの強みは、思いついたときにすぐ作れること。

SNS向けの短尺動画や、ちょっとした商品紹介、プレゼン用の簡単なアニメーションなら、アプリだけで完結できます。

ただし、動きの細かな調整や複雑な演出を入れたい場合は、どうしても限界があります。

画面が小さい分、細部の確認もしづらく、長めの動画にはやや不向きです。

編集の自由度・クオリティの違い

一方、パソコンでの制作は自由度が高く、完成度の高いアニメーションを作ることができます。

レイヤーを重ねたり、エフェクトを細かく設定したりと、映像の質にこだわりたい人には欠かせません。

After Effects のようなソフトを使えば、動きのタイミングやカメラワークまで自在にコントロールできます。

もちろん、その分だけ操作の難易度は上がります。

ですが、一度基本を覚えてしまえば、表現の幅はスマホアプリとは比べものになりません。

特に仕事で使う動画や、ブランドイメージを大切にしたい映像では、パソコン制作の方が安定したクオリティを保ちやすいです。

どちらの方法にもメリットがあります。

日常的なSNS投稿や簡単な説明動画ならスマホで十分。

企画やブランディングを意識した本格的な映像なら、パソコン制作が向いています。

自分の目的とスキルに合わせて、無理のないスタイルで始めてみるのが一番です。

効果的なアニメーションを作るコツ

アニメーション動画は、単に動きをつけるだけでは印象に残りません。

大切なのは、視聴者が「自然に理解できるテンポ」と「伝えたいメッセージの一貫性」です。

ここでは、アニメーションをより効果的に見せるための3つのポイントを紹介します。

テンポとカット割りのバランス

アニメーションのテンポは、見やすさを左右する重要な要素です。

動きが速すぎると情報が追いきれず、逆に遅すぎると飽きてしまいます。

特にナレーションやテロップと合わせる場合は、「一文=一カット」を意識するとリズムが整いやすいです。

また、シーンの切り替え(カット割り)も大切です。

同じ構図が長く続くと単調になりがちなので、視点を少し動かしたり、ズームイン・ズームアウトを挟むだけでも印象が変わります。

テンポの良い編集は、内容の理解を助ける無言のナビゲーションのような役割を果たします。

文字・音声・動きの一体感

アニメーションは、視覚と聴覚の両方を使って伝えるメディアです。

そのため、文字・音声・動きがバラバラだと、どうしても違和感が生まれます。

たとえば文字が遅れて出たり、効果音がずれていたりすると、見ている側の集中が途切れてしまいます。

逆に、音に合わせて文字やイラストが動くと、内容が自然に頭に入ってきます。

シンプルな動きでも、「音に反応するアニメーション」を意識するだけで、映像全体の完成度がぐっと上がります。

目的に合わせたトーン設定

同じアニメーションでも、「伝えたい目的」によって適したトーンは変わります。

商品紹介ならテンポ良く明るく、企業紹介なら落ち着いた印象を。

教育や研修向けなら、丁寧でゆっくりとした流れが合います。

大切なのは、誰に・何を伝えたいのかを最初に明確にすること。

そこがぶれてしまうと、どんなに動きがきれいでも伝わりません。

トーンが目的と合っていれば、短い動画でも強い印象を残すことができます。

アニメーションは「動くデザイン」であり、「伝える文章」でもあります。

テンポ・音・トーン、この3つのバランスが取れていると、見た人の記憶に残る、心地よい映像に仕上がります。

制作前に知っておきたい事前準備

アニメーション動画を作り始めると、どうしても「動きをつける」ことに意識が向きがちです。

しかし、完成度を左右するのは制作前の準備です。

誰に、どんな目的で、どのように伝えるのかを整理しておくことで、制作中の迷いや修正を減らし、スムーズに進めることができます。

ここでは、動画制作の前に確認しておきたい3つの準備ポイントを紹介します。

ターゲット設定とゴール設計

まず最初に決めるべきなのは、「誰に向けた動画なのか」と「見た後にどうなってほしいのか」です。

たとえば、商品紹介動画なら「購入を検討してもらう」、採用動画なら「会社に興味を持ってもらう」といった目的(ゴール)を明確にします。

そして、ターゲットをできるだけ具体的にイメージしましょう。

年齢層、職業、興味のあることなどを考えると、ナレーションのトーンや映像のテンポ、色使いなどの方向性が自然と見えてきます。

この段階でしっかり設計しておくことで、「伝わる動画」に近づきます。

シナリオとナレーションの整合性

アニメーションは映像だけでなく、ナレーションとの組み合わせで印象が決まります。

セリフやナレーションが映像とずれてしまうと、テンポが崩れたり、内容が伝わりづらくなったりします。

特に初心者の方は、シナリオ(台本)と映像のタイミングを合わせることを意識しましょう。

「このセリフに合わせて文字を出す」「ここで動きを止める」といった、リズムの設計をあらかじめ決めておくと、後の編集作業が格段にスムーズになります。

また、ナレーションを自分で録音する場合は、読むスピードや声のトーンが一定になるよう、練習してから収録するのがおすすめです。

著作権・使用素材の注意点

意外と見落としがちなのが、著作権に関するルールです。

無料の画像や音楽素材でも、商用利用が可能かどうか、クレジット表記が必要かなどを確認しましょう。

特にYouTubeやSNSに投稿する場合、権利を侵害すると動画が削除されたり、チャンネルにペナルティがつくこともあります。

安心して使うためには、公式の素材サイトや自作の素材を利用するのが安全です。

また、AIツールで生成したイラストや音声を使う際も、利用規約に「商用利用可」と記載されているかを必ず確認しておきましょう。

動画制作は、事前準備の質で仕上がりが変わります。

ターゲットや目的を整理し、シナリオ・素材を整えた上で制作に入ることで、短時間でも伝わる、完成度の高いアニメーションを作ることができます。

アニメーション動画を「自作」するか「外注」するか

アニメーション動画を作ろうと思ったとき、多くの人がまず悩むのが「自分で作るか」「制作会社に依頼するか」です。

近年はツールが充実しており、初心者でも簡単に作れる環境が整っていますが、目的やクオリティによって、どちらが適しているかは変わってきます。

ここでは、それぞれの特徴を踏まえて判断のヒントを紹介します。

自作に向いているケース

アニメーション制作を自分で行う最大のメリットは、自由度の高さとコストの低さです。

動画の構成やテイストを自分のペースで試せるので、アイデアを形にする楽しさがあります。

特に、以下のようなケースでは自作が向いています。

- SNS投稿や短尺広告など、テンポの速い発信をしたいとき

- 社内プレゼンや学習教材など、限られた範囲で使う動画を作りたいとき

- 制作の流れを理解し、スキルを身につけたいとき

最近は「VYOND」や「Canva」など、テンプレートを使って数時間で仕上げられるツールも増えています。

試行錯誤しながらでも、完成させる経験は大きな財産になります。

ただし、自作はどうしても時間がかかるもの。

素材作りや編集に慣れていないと、思ったような仕上がりにならないこともあります。

「納期」や「完成度」を重視する場合は、外注も検討した方が安心です。

外注のメリット・デメリット

制作会社やフリーランスに依頼する場合のメリットは、やはりクオリティと効率の高さです。

プロの視点でシナリオ設計から編集まで一貫して仕上げてくれるため、限られた時間でも完成度の高い動画が得られます。

また、企業のブランドやサービスの世界観に合わせた表現ができるのも強み。

社内で企画を詰めながら、全体のトーンや演出を相談できるのも安心です。

一方で、デメリットはコストとコミュニケーション。

依頼内容が曖昧だと修正が増えたり、完成までに想定以上の時間がかかることもあります。

見積もり前に「伝えたいメッセージ」や「使いたいシーン」を整理しておくと、スムーズに進みます。

依頼時に伝えるべきポイント

外注する場合、最初の打ち合わせでしっかり共有しておきたいのが次の3点です。

- 動画の目的と使い方

例:商品紹介・採用・研修・SNS投稿など - 想定する視聴者(ターゲット)

例:学生・ビジネス層・一般消費者など - 理想とするイメージや参考動画

「この動画の雰囲気が近い」と具体的に示すことで、完成イメージのズレを防げます。

また、納期・予算・使用範囲(自社サイトのみか、広告配信も含むか)も早めに伝えておくと安心です。

アニメーション動画は、自作でも外注でも「目的に合った作り方」を選ぶことが大切です。

まずは小さな動画を自分で作ってみて、方向性が定まった段階でプロに依頼する――そんな二段階の進め方もおすすめです。

アニメーション制作の費用相場

アニメーション動画の費用は、長さや内容、使用する素材、アニメーションの複雑さによって大きく変わります。

「1分いくら」と一概に言えない部分もありますが、目安を知っておくことで予算を立てやすくなります。

ここでは、制作の長さ別におおまかな相場と、費用を抑えるための工夫を紹介します。

1分・3分・5分・10分の制作費目安

アニメーション動画の費用は、一般的に以下のような範囲で考えられます。

| 動画の長さ | 相場の目安 | 主な用途 |

| 約1分 | 10万〜30万円前後 | SNS広告・商品紹介・ティザー動画 |

| 約3分 | 30万〜60万円前後 | サービス説明・会社紹介・採用動画 |

| 約5分 | 60万〜100万円前後 | 研修用教材・事業紹介・プレゼン用 |

| 約10分 | 100万円〜200万円以上 | 教育コンテンツ・セミナー・展示会映像など |

この価格には、シナリオ作成、絵コンテ、ナレーション、BGM、アニメーション制作といった一連の工程が含まれることが多いです。

ただし、ナレーションを自社で用意する、イラスト素材を支給するなどの条件を調整すれば、費用を下げることも可能です。

制作会社によっては「短尺プラン」や「テンプレートベースのプラン」も用意されているので、まずは目的に合う形式を相談してみるのが良いでしょう。

費用を抑えるコツ

限られた予算の中で、できるだけ効果的な動画を作るには、次のような工夫が役立ちます。

- 構成をシンプルにする

複雑な動きや長いナレーションを減らすことで、編集時間を短縮できます。

伝えたいポイントを3つほどに絞ると、見やすくコストも抑えられます。 - 自社で素材を用意する

写真やロゴ、キャラクターなどを自社で用意すれば、制作側の作業量を減らせます。

特に企業紹介動画では、既存の資料や写真を活用するだけでも十分効果的です。 - 修正回数を減らす

完成イメージを明確に共有することで、やり直しの回数が減り、結果的に費用の節約につながります。

参考動画やデザインの方向性を最初に伝えておくのがおすすめです。

アニメーションは、費用をかければ良いものができるとは限りません。

「誰に」「何を」「どう伝えるか」を明確にしておけば、短尺でも十分に印象に残る動画を作ることができます。

よくある質問(FAQ)

アニメーション動画の制作に興味を持った方からは、よく似た質問が寄せられます。

ここでは、初めて取り組む人が気になるポイントを、分かりやすくまとめました。

未経験でも作れる?

はい、最近では未経験の方でもアニメーション動画を作れるツールが増えています。

「VYOND」や「Canva」、「Animaker」などは、テンプレートを選んで文字や素材を差し替えるだけで、簡単に動画を作ることができます。

最初は「1分程度の短い動画」から始めてみるのがおすすめです。

完成までの流れを一度体験すると、どの工程に時間がかかるか、どんな演出が効果的かが分かってきます。

慣れてくると、素材作りや動きの調整など、細かな部分も楽しめるようになります。

大切なのは、最初から完璧を目指さず、試しながら覚えていくことです。

商用利用は可能?

自作のアニメーション動画を商用利用することは基本的に可能ですが、使用する素材や音楽のライセンスには注意が必要です。

無料素材サイトやAI生成ツールで入手したイラスト・BGM・効果音には、それぞれ利用条件があります。

たとえば、「商用利用可」「クレジット表記が必要」「改変不可」など、サイトごとにルールが異なります。

特に企業のプロモーションやSNS広告で使う場合は、商用利用可の素材を選ぶのが安心です。

また、外部クリエイターに制作を依頼する際は、納品物の著作権の扱い(譲渡・使用範囲)を契約書で確認しておきましょう。

制作にかかる期間は?

アニメーション動画の制作期間は、動画の長さと内容によって変わります。

おおまかな目安は以下の通りです。

| 動画の長さ | 制作期間の目安 | 備考 |

| 約1分 | 1〜2週間程度 | テンプレート利用・短尺広告など |

| 約3分 | 2〜4週間程度 | 構成・ナレーションを含む動画 |

| 約5分以上 | 1〜2か月程度 | シナリオ作成やオリジナル素材制作あり |

自作の場合は、ツールの操作に慣れるまで少し時間がかかることもあります。

一方、外注する場合は打ち合わせや修正のやり取りを含めてスケジュールを組むと安心です。

短納期で仕上げたい場合は、事前に構成や素材を用意しておくとスムーズに進みます。

アニメーション動画は、初心者でも工夫次第でクオリティを上げられる表現手法です。

ツールを使いこなすよりも、「何をどう伝えるか」を意識することが、良い作品を作る近道です。

まとめ:アニメーション制作を始める第一歩

アニメーション動画は、難しそうに見えても、基本を押さえれば誰でも始められる表現方法です。

重要なのは「伝えたいこと」と「見る人の気持ち」を意識すること。

動きやデザインのテクニックは後からいくらでも身につけられます。

最初は短い動画から試してみて、少しずつ構成や演出のコツを掴んでいくのがおすすめです。

自作で経験を積みながら、必要に応じてプロに相談する——そんな進め方でも十分に成果を出せます。

アニメーションは、商品やサービスの魅力を伝えるだけでなく、人の記憶に残る「ストーリー」を届けることができるツールです。

これから動画制作を始める方は、ぜひ楽しみながら挑戦してみてください。

カプセルメディアのご紹介

アニメーション動画をより効果的に活用したい方や、「自作してみたけどもう一歩プロの仕上がりに近づけたい」という方には、カプセルメディアの動画制作サービスがおすすめです。

カプセルメディアでは、企業や自治体、教育機関などの目的に合わせて、企画・構成から撮影・アニメーション制作まで一貫してサポート。

見る人の心に残るストーリー設計を大切にしながら、わかりやすく伝わる映像を制作しています。

「伝わる動画を作りたいけれど、どこから始めればいいかわからない」そんな方も、まずはお気軽にご相談ください。

経験豊富なクリエイターが、目的に合わせた最適なプランをご提案します。